如何鉴别诊断语言发育迟缓的儿童?

与证实性诊断不同,儿童发育障碍的鉴别诊断应包含全面的评估

语言发育迟缓指儿童在发育过程中,其语言发育水平没有达到与其同龄人相应的水平。根据大量美国科学研究结果,在2-3.5岁的幼儿群体中,介于10%-20%存在语言发育迟缓 [1]。这些儿童成长到4-7岁后,大约一半能追赶上同龄人语言发展的步伐,而另一半则持续存在语言理解或/和语言表达困难,这些孩子可能被诊断为语言障碍 [2]。然而,由于目前尚没有科学的方式能够在孩子语言发展早期鉴别出他们是否能赶上同龄人,因此,所有语言发育迟缓的儿童都需接受科学的语言评估和干预。

在北美国家,作为儿科医生或言语语言治疗师,一旦根据初步筛查发现某个儿童出现语言发育迟缓的红灯预警信号,则需要进行下一步的鉴别诊断 (differential diagnosis),目的是诊断导致孩子语言发育迟缓的病因。

在2018年美国言语语言听力协会年会(ASHA Convention)上,笔者和她的导师——美国知名儿童语言发展专家Stephen Camarata教授,受邀就语言迟缓婴幼儿的鉴别诊断这一话题进行了学术报告和讨论。

在具体讨论鉴别诊断这一话题之前,首先要强调的是:当儿科医生/治疗师诊断语言发育迟缓的婴幼儿患者时,诊断的目的应当是鉴别诊断(differential diagnosis)而非证实性诊断 (confirmatory diagnosis)。

这两者的区别在于以鉴别诊断为目的的诊断应当包含全面的评估:

●全面的发育评估,包括认知、感知、大小运动等;

●全面的沟通能力评估,包括语前沟通能力,社交沟通意愿等;

●全面的语言评估,包括标准化语言评估和非标准化语言评估;

●全面的语音评估。

多方面的测评更能准确地诊断孩子的障碍,并尽早提供更加有针对性的早期干预。

儿童语言障碍诊治临床思考框架 刘雪曼教授(Liu et al 2019)

转载已获得作者授权

相反,证实性诊断往往只评估和特定障碍相关的技能。举例来说,以证实性为目的的诊断容易出现为了诊断语言障碍而只评估孩子的语言能力,或是为了诊断自闭症而只评估社交沟通意愿和重复刻板行为及兴趣狭隘性的情况。这样的“证实性诊断”方式较容易以偏概全,产生诊断偏差。

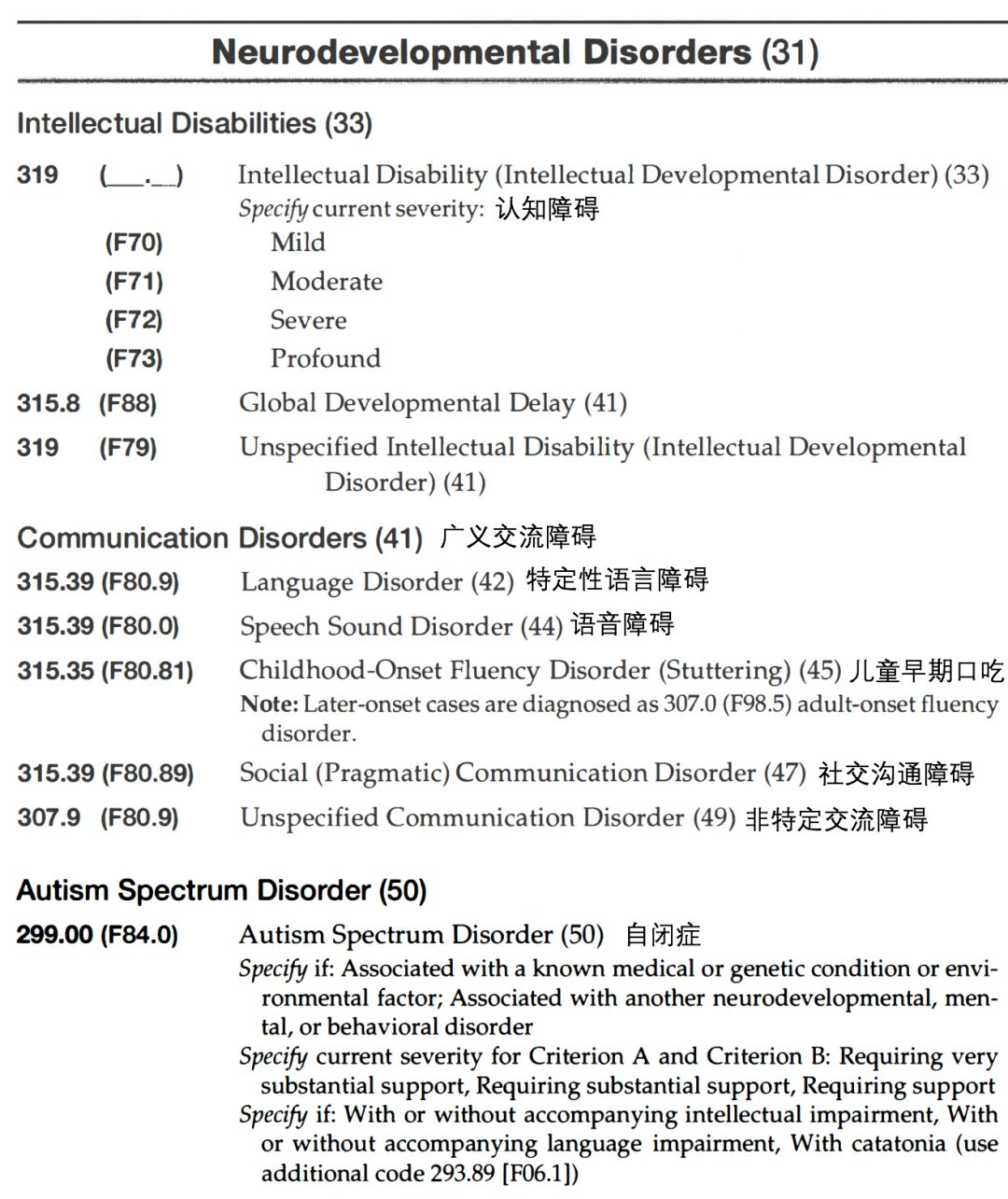

根据美国2013年发表的第五版《精神障碍诊断及统计手册》(图表1),和语言发育迟缓相关的神经发展性疾病包括:认知障碍(Intellectual Disabilities)、自闭症(Autism Spectrum Disorder)和广义交流障碍 (Communication Disorders),而广义交流障碍又可细分为特定性语言障碍(Specific Language Impairment)、语音障碍(Speech Sound Disorder)、儿童早期口吃(Childhood-onset fluency disorder/stuttering)、以及社交沟通障碍(Social Communication Disorder)。由于儿童早期口吃以及语音障碍的定义特征和其余障碍相比相对独特,在本文中不将具体讨论。除了语言发育迟缓这一共性外,认知障碍、自闭症、特定性语言障碍以及社交沟通障碍的定义特征以及鉴别诊断的注意事项各不相同,我们将在下文中一一阐述。

图表1. 美国第五版精神疾病诊断与统计手册中包含语言发展迟缓/开口晚这一症状的神经发展疾病列表及中文标注 (xii页,DSM-5, APA 2013)

01认知障碍

认知障碍除了会导致语言发育迟缓以外,更明显的定义特征为整体发育迟缓,包括语言障碍、认知功能显著障碍(比如思维判断、学习、执行、解决问题等方面)、以及功能性日常技能显著障碍。

鉴于有大量认知评估量表及评估工具对受试儿童的语言能力具有很强依赖性(孩子需要能够理解主试说的话才能顺利进行测试),这类评估的结果容易混淆儿童的语言能力和认知能力,从而无法帮助鉴别诊断。因此,在北美国家,儿科医生在进行鉴别诊断时,优先选用包含非语言项目(nonverbal cognitive abilities)的评估工具。这一类的评估工具,不需要借助语言即可进行,避免了语言能力对测试结果的影响,更有助于识别患者的认知障碍。

02自闭症谱系障碍

(下文简称为自闭症)

近年来,自闭症受到的公众关注日益增长。然而其成因、症状、康复等仍然众说纷纭,是目前最让人困惑的神经发展疾病之一。在DSM第五版中,自闭症诊断的核心标准主要有两项:社交沟通障碍以及重复刻板行为和兴趣狭隘性。语言障碍,虽然在过去的第四版中是自闭症诊断的核心标准之一,在第五版中不再是一个单独的标准。这一变化主要是基于在第五版中,阿斯博格症被归入了自闭症谱系障碍。由于阿斯博格症患者一般不具有功能性语言障碍,语言障碍也因此不再成为自闭症谱系障碍的核心标准之一。

值得注意的是,这一变更不代表自闭症的患者不具备语言障碍。对于自闭症患者而言,语言发育迟缓往往是最早的症状之一[4]。介于25%-35%的自闭症患者不能用语言进行交流,或是只发展出极少的语言(少于20-30个词语)[5]。2012年发表的一篇整合分析[6]结果显示:即便是有功能性语言的、自闭症核心症状较轻的患者也具备一些轻度的结构性语言障碍。

但对于自闭症的鉴别诊断来说,最严重的误区之一便是将语言发育迟缓和自闭症画上等号。语言发育迟缓虽然往往是症状之一,但并不是诊断自闭症的充分或必要条件——存在语言发育迟缓,不代表孩子有自闭症;有自闭症的孩子,未必一定存在语言发育迟缓。在所有语言发育迟缓的儿童中,只有很小一部分是患有自闭症的。在诊断自闭症时,治疗师更应该关注的是孩子是否存在较低的社交动力,或是有临床意义的社交障碍,以及孩子是否有重复刻板行为和兴趣狭隘性。

这里要说明,大量研究表明:2岁左右的正常发展儿童也会出现一定的重复性行为[7]。因此当我们判断一个行为是否是诊断标准中的“重复刻板行为”时,不仅需要考虑这个行为是什么、行为的幅度、频率、行为的作用等,更要考虑这个行为出现的场景以及该行为对亲子互动、孩子的生活和学习是否产生了不良的影响。

03特定性语言障碍

美国科研和临床实践中,对于特定性语言障碍常用的经典定义为:

儿童所存在的语言障碍是其唯一的发育障碍,并且其语言发育困难并非源于认知障碍、感官缺陷、基因或是神经系统疾病[8]。

因此,特定性语言障碍的诊断过程通常是一个排除他因的过程。常用的诊断标准如下:

1.语言能力至少低于同龄人平均值1.25个标准差(需使用标准化语言评估进行鉴别);

2.非语言认知介于正常范围内;

3.听力正常且近期无化脓性中耳炎;

4.无基因或神经损伤;

5.口腔构造及功能正常;

6.无社交沟通障碍。

从鉴定标准中可见,特定性语言障碍和认知障碍的鉴别诊断要点在于非语言认知能力的评估,而和自闭症的鉴别诊断要点在于社交沟通能力以及重复刻板行为这两个方面。在这里我们想要强调的是在婴幼儿时期,社交沟通能力可以通过语前沟通能力来评估。治疗师可以通过评估孩子的目光接触(eye gaze)、共同专注力(joint attention)、轮流能力(turn-taking)、手势(gesture)、自发性交流(initiation)以及回应式交流(response)等来判断孩子的社交沟通能力。

04社交沟通障碍

社交沟通障碍 (Social Communication Disorder)是在DSM第五版中新增添的类别。顾名思义,这个障碍在患者身上的具体表现为社交认知、互动的障碍。与社交沟通障碍相比,特定性语言障碍患者在句法上的障碍较为显著,而社交沟通障碍患者的语言障碍更多地体现在语用(在适当的语境恰当使用/理解语言)方面。

理解非字面含义就是语用能力的一部分。举例来说,当对方问“能把笔递给我吗?”,你知道对方是在请求你递笔,而非询问你是否具备递笔的能力,这就是语用能力的体现。理解讽刺、双关也是语用能力的一部分。

总结:语言发育迟缓的相关儿童发育障碍,不仅有广义的语言障碍或是自闭症。因此,我们呼吁儿科医生在鉴别诊断语言发育迟缓的儿童时,在分析语言障碍的具体表现(语音、句法、语义、语用)的同时,还要关注语言发展以外其他的能力——包括认知能力(尤其是非语言认知)、社交沟通能力、语前沟通能力、玩耍能力(可以侧面反映出认知能力),以及行为特征。唯有准确的鉴别诊断,才能够尽早展开对症下药的个性化干预。

作者简介

苏蕾 (Pumpki Lei Su, M.S., CF-SLP)

范德堡大学听力与语言科学系在读博士,范德堡Bill Wilkerson儿童语言听力中心实习治疗师。研究方向包括儿童早期语言病理以及自闭症儿童语言病理及康复,曾参与自闭症诊断观察量表(Autism Diagnostic Observation Scale)的临床和科研培训并持有自闭症诊断观察资格证。

斯蒂芬•卡马拉塔

(Stephen Camarata, PhD, CCC-SLP)

美国知名儿童发展专家,范德堡大学听力与言语科学系教授、医学院精神病学教授、皮博迪教育学院特殊教育副教授,对儿童发展及各种认知障碍有深入研究。范德堡Bill Wilkerson儿童语言听力中心权威治疗专家,专注儿童言语发展障碍的研究和诊治30余年,著有《直觉养育的力量》(The Intuitive Parent; 已有中译版)、《语迟的儿童》(Late-Talk Children)。

参考文献及注释

[1] Rescorla, L. (1989). The Language Development Survey: A screening tool for delayed language in toddlers. Journal of Speech and Hearing Disorders, 54(4), 587-599.

[2] Paul, R. (1993). Patterns of development in late talkers: Preschool years. Journal of Childhool Communication Disorders, 15(1), 7-14.

[3] Association, American Psychiatric. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Publishing.

于2013年5月发表的DSM-5在旧版的基础上进一步改进了精神、心理、行为障碍的诊断,对精神疾病进行了重新定义和分类,是所有精神疾病的诊断标准。

[4] Tager-Flusberg, H., Paul, R., & Lord, C. (2005). Language and communication in autism. Handbook of autism and pervasive developmental disorders, 1, 335-364.

[5] Rose, V., Trembath, D., Keen, D., & Paynter, J. (2016). The proportion of minimally verbal children with autism spectrum disorder in a community‐based early intervention programme. Journal of Intellectual Disability Research, 60(5), 464-477.

[6] Boucher, J. (2012). Research review: Structural language in autistic spectrum disorder - Characteristics and causes. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 53(3), 219–233.

[7] Leekam, S., Tandos, J., McConachie, H., Meins, E., Parkinson, K., Wright, C., ... & Couteur, A. L. (2007). Repetitive behaviours in typically developing 2‐year‐olds. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(11), 1131-1138.

[8] Leonard, L. B., Levinson, S. C., Carpenter, B., Nirenburg, S., Raskin, V., Talmy, L., ... & Thornton, R. (1998). Language, speech, and communication. Children with specific language impairment. Cambridge, MA, US: The MIT Press.